西湖区养老设备“上新” 科技感满满的“钢铁骨骼”你见过吗?

3月6日上午9点半,西湖区留下街道杨家牌楼养老院的一楼食堂内,两名助老员穿戴外观为黑色的髋部助行外骨骼,各自拎起一袋10斤重的大米。“双臂的承重量没变化,但走路确实轻松了很多。以往我搬着米袋到厨房可能要出八分力气,现在靠机械骨骼能分担下肢70%的负重吧。”助老员朱明峰说。

这套设备全名为髋部助行外骨骼。它是目前市场上首款融合可穿戴柔性传感与AI自适应系统的超轻量级助力装备。产品自重约2.5公斤,恰好符合养老院日常照护场景的灵活性需求。

拥有“读心术”

使髋关节的抬腿动作变得自然而流畅

第一眼见到这套设备,记者感觉它的外观和普通护具没什么差别,只是摸起来硬硬的。“它由支架、姿态感知传感器和动力装置组成,需要绑定在腰部和大腿部位。”研发企业工作人员董晨源向记者介绍。

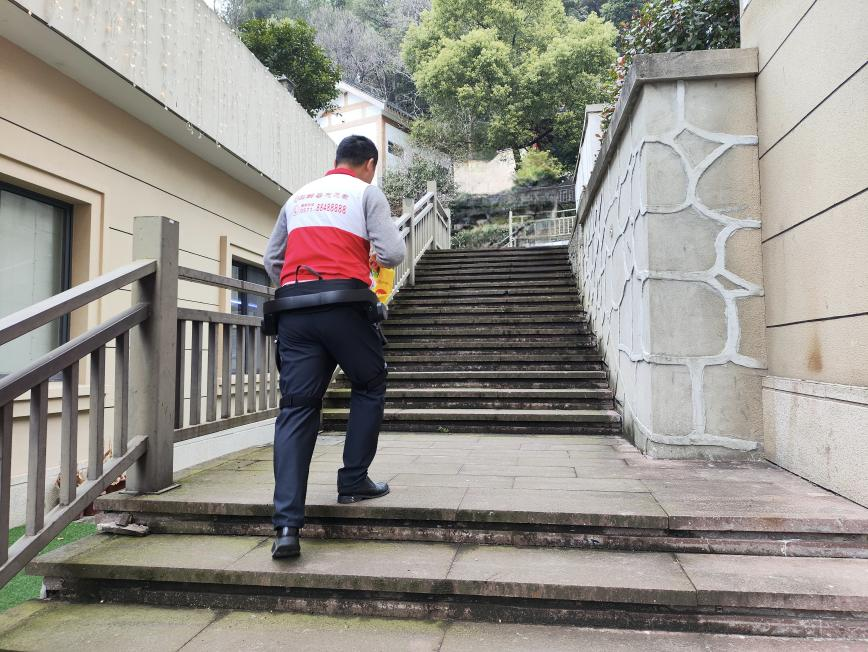

上午10点20分,杨家牌楼养老院食堂准备分餐、送餐。记者注意到,长方形的送餐盒里,一般要装上七八份盒饭。“每份盒饭有两三斤重,这样送一趟,少说也要有17斤。”助老员朱明峰今年45岁,他每天需要为10余户老年人配送包含汤品的营养套餐,每天最少要走14层台阶。

而穿戴上髋部助行外骨骼后,朱明峰明显感觉腰部和腿部有了支撑的力量。“走楼梯时,我的脚尖轻点一下地面就可以‘借力’了,抬腿动作很省力。”

据了解,这款设备的核心功能是通过为髋部肌肉提供助力,减轻行走和登山时的肌肉能量消耗,从而使人行走更加轻松。

程娟今年60岁,她是杨家牌楼养老院的工作人员。在日常工作里,程娟需要帮助老人完成起身、翻身动作,“像有的老人体型较大,我帮助他们翻身时特别费力,不仅是双臂要有力量,两腿更要站稳,这样才能更好地使出力气。”当程娟戴上这套产品后,她明显感觉腿部弯曲时所承受的重量减弱了,腰部的承重感也减轻了。

原来,这款产品采用“感知—决策—执行—反馈”的全链路智能化架构,就如同拥有读心术一般,系统会依据用户的身高、体重和步态特征自动校准输出助力力矩,实时解析用户运动意图,并据此动态匹配个性化助力方案,使髋关节的抬腿动作变得自然而流畅。

除了助老

还可一键切换“健身增能、登山探险、AI自适应”等功能

在留下街道和家园南社区,不少老人率先体验到了这个“黑科技”带来的福利。七十多岁的王大爷是第一批体验者。平时走路需要拐杖的他,佩戴上这套外骨骼设备后,成功“解锁”了小区之外的天地。

“拄拐走路不方便,走在马路上别人也害怕剐蹭到我。现在有了新科技,年轻人都要对我刮目相看嘞。”王大爷说。

除了助老出行,髋部助行外骨骼还可一键切换“健身增能、登山探险、AI自适应”等功能,实现多模态场景覆盖,满足不同用户的需求。

当下,西湖区正积极推进智能化助老服务,像髋部助行外骨骼设备这样的科技助老产品会逐渐融入老人的生活。未来,西湖区将继续加大科技投入,探索更多智能化助老服务模式,打造智能化助老的西湖样板。