续写绿水青山就是金山银山理念的实践新篇章 助推千年名湖高质量发展

落日余晖下,城隍阁古典建筑之美与西湖自然景观之美完美融合。

“未能抛得杭州去,一半勾留是此湖。”

西湖之美,独一无二。西湖的自然、人文、历史、艺术融为一体、和谐相生,构成了别具一格的西湖文化景观,传递着中国的山水美学,也传递着中国的文化自信。它不仅凭借浓妆淡抹总相宜的自然环境吸引世人目光,也是世界解读东方文化极其重要的交流窗口。

为了保护好这颗珍贵的明珠,杭州高度重视,在保护中发展,在发展中保护,以“天人合一”的理念,做了大量卓有成效的工作。2002年,西湖综合保护工程全面开始实施。2003年9月,时任浙江省委书记习近平同志在视察西湖综合保护工程时指出,要把保护放在第一位,对西湖风景名胜区内的生态环境、自然景观、文物古迹等,尽最大努力予以保护。在坚持保护的前提下进行适度、合理地开发和建设,通过适度合理地开发和建设来实现更好地保护。

殷殷嘱托,言犹在耳;跋山涉水,步履不停。

西湖景区围绕“保护、管理、研究、利用、民生”五篇文章,在绿水青山就是金山银山理念指引下,守好山水之美、共享山水之美,生态普惠、生态文化、生态农业等模式效能持续提升,助推千年名湖高质量发展。

在一湖碧水与千年文脉的交织中,西湖正以生态为笔、创新为墨,续写绿水青山就是金山银山理念的实践新篇章,让生态之美与发展之韵在湖山胜景之间生生不息。

开创“还湖于民”生态普惠模式

免费开放带来“乘数效应”

2002年,西湖综保工程正式动工,就此拉开了连续10年综保的帷幕。杭州按照“世界文化遗产”标准,从生态保护、环境美化、文脉延续、景观修复等多方面,对西湖的“东南西北中”进行全方位保护和整治。2002年10月1日,西湖南线各大公园全部整合打通,南线一带形成了“十里环湖景观带”,体现了杭州“三面云山一面城”的城市特色。

南线贯通后,新西湖亮相惊艳世界。此时,杭州又石破天惊地提出“还湖于民”的口号,西湖免费开放,成为全国第一个免费开放的5A级景区。连续10年实施西湖综合保护工程,环西湖沿线全线贯通,除了环湖公园景点全部免费外,杭州又率先成为国有博物馆全面免费开放的城市。

西湖之美,美在晴雨皆宜;也美在敞开大门、还湖于民。西湖的免费开放,不仅使市民和中外游客成为西湖保护的受益者,如今它还带来了无法衡量的经济效益、社会效益,让杭州这一特色创新旅游模式,得到国内外的高度认可与广泛赞誉。免费开放的西湖延长了游客在杭州停留时间,诞生了著名的“241算法”——每个游客在杭州多逗留24小时,当地旅游年综合收入增加约100亿元,“西湖效应”不仅为杭州提升了社会美誉度,更助力杭州旅游总收入从2002年的294亿元最高上升到2019年的4000多亿元。

在山水与人文共生共荣间,西湖正以开放包容的姿态,延续“还湖于民”的生态普惠新模式,在免费之路上给杭州“撑了面子”也“挣了票子”。

实践“天人合一”生态文化模式

让这颗璀璨明珠永续发展

2017年,国家主席习近平在联合国日内瓦总部,向世界发出了共同构建人类命运共同体的“中国声音”:“绿水青山就是金山银山。我们应该遵循天人合一、道法自然的理念,寻求永续发展之路。”

这,也是多年来西湖保护一直遵循的生态文化模式。

在保护中发展,在发展中保护。西湖,以“天人合一”的理念,始终以民生为本,保护好发展好杭州的“根”和“魂”。如今,西湖已成为绿水青山就是金山银山理念的生动样本,这颗明珠正越发透亮,熠熠生辉。而这背后,是西湖人多年来不断努力付出的结果。

为进一步提升西湖水质,提高西湖生态环境质量,保护好这全民共享的社会财富,形成良性循环的健康生态湖泊,西湖同时实施了引水活源、生态修复等一系列生态惠民工程。年引1.2亿立方米钱塘江活水,让西湖水“一月一换”,“六进九出”的进出水格局既保证了西湖流场均匀,同时将西湖水排入城市河道,实现了引水共享、“一水多用”。

2011年,西湖湖西水域工程示范区成功恢复了大面积沉水植物群落,水生植物的栽植总面积11.8万平方米。通过多年持续深入治理,西湖水生态系统的稳定性、生物多样性明显提高,全湖沉水植被总面积达31.7万平方米。如今,这片沉水植被也被大家称为“西湖水下森林”,它们对净化水质起到了积极作用,促进了西湖水生态系统的良性健康发展,实现了西湖水质的进一步提升。西湖水透明度已从近20年前的40厘米提升至80多厘米,湖泊生态系统也趋向稳定,并呈现越来越佳的景观效果。

生态环境好了,生物多样性逐渐丰富。西湖每年吸引越来越多的鸟类到这里栖息生活,你还可能会看到这样一幅景象——几只小鸳鸯在路上摇摇摆摆地走,市民游客静静守护在一边,等待它们慢慢穿过马路……这画面,也成了人与自然和谐相处的典范。为了让市民游客更加了解西湖的自然生灵,西湖景区内9家次省级、市级生态文明教育基地和生物多样性体验地组成了强大的宣教阵地,为大家讲述西湖历史文化、自然景观、生态文明的故事。

作为世界文化遗产,“西湖景观”一直以来都承载着“天人合一”“万物并育”的生态文化,体现着生态修复的理念和生态文化的传承。“白堤”“苏堤”和“小瀛洲”“湖心亭”“阮公墩”两堤三岛,既是西湖成为世界文化遗产的核心,也是西湖疏浚后淤泥原地利用的历史产物,构成了西湖千年名湖的基底和根本。

沉淀了千年的西湖,是杭州人民和历代先贤保护、建设共同努力的结果,西湖文化景观是人与自然的共同作品。无古不成今,江洋畈生态公园就是西湖淤泥资源化的现代案例,也是生态文化的一脉传承。通过100万立方米西湖淤泥的就地利用,节省了超2亿元的人工处理费用,诞生了一处休闲公园和生态文明教育基地,获得了社会效益和经济效益的双赢。西湖景区还积极推进园林废弃物资源化利用,通过微生物发酵技术,每年可处理园林废弃物1400吨、产出有机肥200吨,为建设全域“无废景区”夯实了基础。

探索“三生融合”的生态农业模式

一片金叶子串起乡村共富路

2020年3月,习近平总书记在杭州考察时强调,要把保护好西湖和西溪湿地作为杭州城市发展和治理的鲜明导向,统筹好生产、生活、生态三大空间布局,在建设人与自然和谐相处、共生共荣的宜居城市方面创造更多经验。

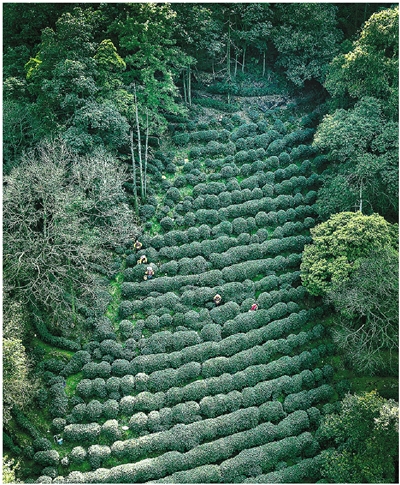

“白云峰下两旗新,腻绿长鲜谷雨春。”西湖龙井茶,被誉为绿茶皇后,是杭州的一片金叶子。西湖优越的生态环境是培育出西湖龙井茶的先天基础,有“狮龙云虎梅”五大核心产区,而西湖龙井正是生产、生活、生态“三生融合”的产物。作为发源地,多年来,西湖景区不断做精做细茶产业,传承历史资源、践行生态理念,让这片金叶子带领茶村茶人走出一条共富路。

目前,西湖景区已发布5个与西湖龙井相关的地方标准、团体标准和制造标准,通过持续完善标准体系,为茶叶的采摘与生产环节筑牢规范化基石。此外,景区还在全国产茶区率先实行了村级农技员制度,每年补助茶农菜饼有机肥1000余吨,建成西湖龙井茶种质资源圃1个。通过完善茶园基础设施,建设茶园游步道、抗旱蓄水池、喷灌示范点、茶园绿化隔离带和小型气象站,提升各个核心产区茶村的现代化管理体系。为了鼓励更多人加入炒制西湖龙井茶队伍,让西湖龙井后继有人,西湖景区每年都会组织炒制技艺培训、炒茶技师等级考证和年轻人炒茶集训,通过传帮带老带新模式,传承好这项古老的技艺。

为了吸引更多市民游客走入美丽茶山,振兴乡村经济,带动旅游热度,每年各个茶村都会举办各式各样的茶事民俗活动,如喊山祭茶、龙井春茶祈福活动、满陇桂雨民俗项目等。在绿水青山间、在满目翠绿中,市民游客打卡拍照,品尝清香的西湖龙井茶,体验别具一格的茶村慢时光。

一片金叶子,串起乡村共富路。

以西湖龙井茶为核心的生态农业模式,不仅充分发挥了西湖“城市会客厅”的生态宣传效能,更成功打造了生态产品向经济优势转化的实践样板。目前,西湖龙井茶保护管理工作已获评全省首批地理标志富农最佳实践案例,未来将以标准化建设为支撑、以品牌升级为引擎,持续释放生态红利与产业活力,书写乡村共富新篇章。