从千年文城到算力宇宙 杭州临平开启文化与科技“双向奔赴”

杭州临平,山川形胜,文脉绵长。

作为杭州城东新中心,这片土地拥有着悠久的历史,7000年人类居住史、5000年人类文明史、1800年文献记载史和1000年建城史,积淀丰厚。

从历史长河中走来,临平带着深厚的人文底蕴,站在新时代的路口,与科技“交手”,AI、VR、XR等数字技术打破时空界限、重构文化产业新格局,一个个科技“新势力”在这片沃土上培育、壮大,助力传统文化焕发出新的生机。

科技与人文的故事,即将翻开新的一页,且看临平这位城市“新秀”如何握住千年文化脉动,用科创之笔书写新的时代答卷。

垂云翼科技

从仰望星空到“触摸”星辰,在XR大空间里探索虚实交融的天文世界

9月底,在临平科技馆一楼,有一个“神秘大空间”即将亮相。走进这里,像是一脚踏进平行宇宙,从地板上的五代钱元瓘墓石刻星象图开始,打开天文世界的一隅,窥见现代与传统文化的交汇。

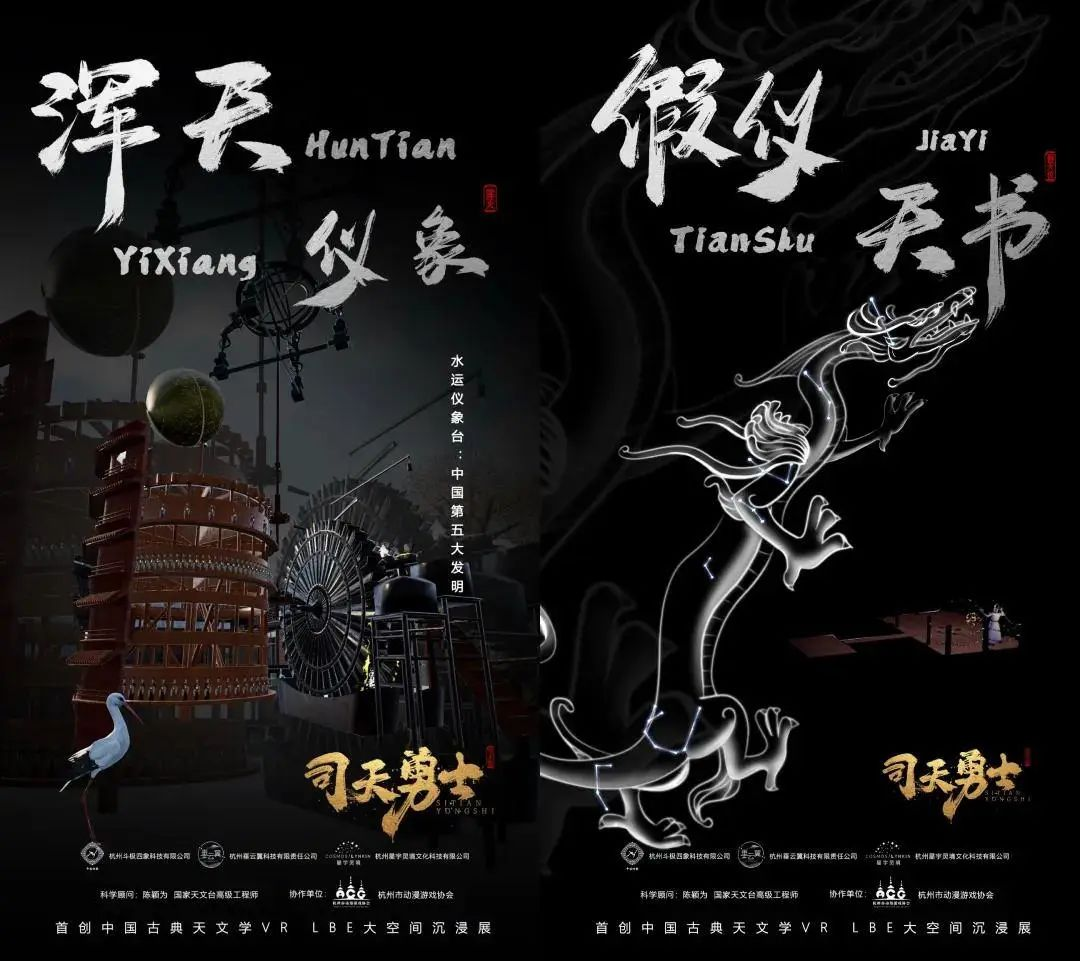

戴上头显,视觉从暗到明,浩瀚宇宙出现在眼前,太空陨石萦绕在周围,一扇大门缓缓打开,来到距今近千年前的北宋皇家天文机构——司天监。“这是将和大家见面的XR大空间《司天勇士》的开篇。”杭州垂云翼科技有限公司CEO密波边指导着最后的调试,边介绍,“在技术呈现下,原本平面的星图会变得立体起来。”

现实中100多平方米的小场地里,密波和团队成员通过XR技术“编织”了一个没有边界的大空间。在这里,杭州“老市长”苏颂化身NPC,带领体验者通过假天仪解密三垣二十八星宿,进入世界上最古老的天文钟——水运仪象台了解其构造。“可以说,我们是在数字世界中1∶1复刻了‘国之重器’水运仪象台,观众看到的和亲身进入实体是基本一样的感受。”对于这一点,密波既骄傲也很自豪,而达成目标的这一路他整整走了两年。

谈及过程中的艰难之处,密波坦言,“是一遍遍地优化”,而“优化”的背后是对文化的敬畏与对技术的执着。

水运仪象台之精密与其历史重要性,让他和团队在前期花了4个月时间策划,“甚至连装置放在哪个角落、零件的颜色等细节都做了大量历史考据,以保证细节准确。”

在技术方面,他力求创新。“项目开发用的是UE5引擎,与《黑神话:悟空》是同款,在视觉上表现优秀。同时,首创‘团队协同搭建’功能,让以往的单机体验,变成组队操作,增加了社交属性。我们还做到了无需手柄即可丝滑完成操作的裸手交互,极大降低了观众的使用门槛。”

《司天勇士》XR大空间里,历史与天文知识通过科技手段“复现”,让观众“清晰可见”,也“触手可及”,在互动中寓教于乐。另一方面,《司天勇士》也于今年6月获得国家电影局备案,成为浙江首部虚拟现实电影,未来还会上线院线,以坐观式观影形式让观众“进入”电影世界。

在密波眼里,天文学是传统文化的根源,仰观天文就是探索中华文化的开端,通过XR等技术,天文变得更加可感可知可及,人与文化的距离也更近了一步。

天文也成为连接世界的一座桥梁。垂云翼科技成立五年来,开发的《问天阁观星》《二十四节气》《大宋星辰》等传统天文学相关软件陆续登录PICO、Steam等国内外主流数字平台,得到受众青睐,许多国外博主或专业评级机构纷纷来函申请合作,小众天文软件逐渐走进大众视野。

“大概是因为全人类抬头看到的都是同一片天空,而天文里蕴藏着中华文明的根基,未来通过科技的手段将文化触达全球,‘X’里还有无限可能。”密波如是期待。

水科文化

8秒解锁数字大片,打造专属“赛博旅拍师” AI将“飞”入更多的文旅场景

你能想象吗?不用手持镜头,不用找角度拍摄,不用后期剪辑制作,只要开启功能,便像拥有了“隐形AI摄影师”,一路跟随记录。旅程结束后,智能截取高光时刻一键成片,8秒即可获得专属旅行纪录片,堪称最好的“旅游搭子”。

“这样的‘赛博旅拍师’已经在全国超500家景区上线,而其背后离不开我们创新研发的云端服务AI视频算法系统。”浙江水科文化集团有限公司董事长李晓春介绍起自家的核心技术,语气里满是自信。

什么是AI视频算法系统?简单来说,就是将景区内固定点位的AI-shoot摄像头抓拍到的视频,自动上传到“云”,在云端通过算法抓取游客的精彩瞬间,自动生成视频。“这一技术省去了人工拍摄和剪辑的步骤,通过云端算法可以快速识别并生成视频。五年前,这一流程需要5分钟,而现在算法经过优化升级把整个过程压缩到0.2秒,加上向‘云’传输和向C端传递的时延,差不多6-8秒就能产出一个短视频,拥有超高效率。”李晓春解释。

科技赋能、简化流程、快速获取,这种“体验即内容”的生成模式,重构了文旅价值创造体系,也收获游客青睐。“目前,相关技术被广泛运用在漂流、攀岩、过山车、骑马等拍摄难度较高的户外项目中,转化率在30%左右,直接触达人群超1000万。”

AI视频算法成为水科文化打开文旅数字场景的一把金钥匙,也自此衍生出更多的科技钥匙“解锁”新场景。

今年3月底,在亚洲马拉松锦标赛的现场,一款“360度无死角AI摄影师”在跑圈火了。这是水科文化的“王牌产品”之一——360°AI智能环拍设备,踩下启动键,一台高清摄像头就会以每秒数帧的速度,全方位、环绕式地捕捉拍摄对象的动作和神情,再生成电影级视频,“黑科技”引得来自五大洲的跑者们争相体验。

除了在AI视频方面别出心裁,水科文化还在互动体验上创新,推出“数字文化长卷”,用户扫脸即可创建“数字分身”,与历史名人进行“跨时空对话”。“今年,我们正在做唐诗诗路、大运河文化带相关文化数据库,明年计划部署丝绸之路数据库,不断拓宽数字文化长卷的‘长度’,让科技更好地赋能文化传播。”李晓春透露,接下来,水科文化还将打造文旅智能体(AI-Agent),让AI成为“私人文旅管家”,在马拉松、景区、博物馆等场景中提供更多智能服务。

当前,水科文化正在“AI+文旅”领域全面开花。其实,早在2019年,李晓春就嗅到了文旅市场对于AI的需求。彼时,我国的人工智能发展正处于从技术突破向规模化应用落地的关键转型期,如何让AI技术落地、拥有更多的应用场景,也是李晓春在持续思考的问题。

2024年,水科文化正式入驻临平算力小镇。在“算力宇宙”里,“AI+”有了更多场景融合的可能性,搭载AI视频算法系统的无人机,正在成为共享经济的一种新载体。“我们积极探索‘AI+低空’赛道,并成立了元元互通,研发出共享无人机系列。1.0版本能够让游客自主操控机器、使用AI视频记录;2.0版本升级了‘巡检+旅拍’模式,实现‘一机多用’,景区的大型无人机在日常巡检之外,还可以用来让游客体验远程操控、AI导览及直播等,丰富大众文旅体验。”

科技赋能传播的意义,是让人类用更多维的视角认识世界。透过镜头与AI视频,每个平凡瞬间都拥有了被记录的价值,每个普通人也能拥有自己的“高光时刻”。未来,AI应用还将延伸到更多的文旅场景,融入社会的肌理中,一场科技与文化的浪漫共生正在上演……

临影厂

“造梦工厂” 专业铺设短剧世界 AI辅助让创作更高效

这个九月,热潮未退。临平大道上,复古又新潮的临影厂里也忙得“热火朝天”。“最热闹的时候,现场有10个剧组一起开工,大概三四百人,热门场景的排期都要靠AI。”临影厂副厂长张聪聪打开临影厂的大门,一个微缩的“现实宇宙”呈现在眼前。

2万平方米的实景拍摄区域,涵盖了40多套专业场景。大到完整还原的医院场景,小到布置精致的温馨卧室,每一处场景都是精雕细琢,走进其中,仿佛也进入了短剧的世界。

“这是我们花了6个月时间和导演组、结构组、设计组、氛围组、灯光组、配色组等单位‘磨’出来的成果。每套场景都有一个完整的导演阐述,包括空间布局、全轴调度、机位预设以及对视听语言结构的补充等,尽可能让场景满足短剧讲故事的需求。”张聪聪介绍道。

回忆起临影厂“面世”前的准备,张聪聪用“磨砺”来形容,而其背后也是满满的含“科”量。“在做场景规划前期,使用了非常庞大的数据来做支撑。在几千个剧本中抓取相关场景,将剧情链与对应的场景数据进行匹配,通过分析演算,计算出场景使用频次的最大公约数,才得出了这40多套专业场景。目前,临影厂基本上能满足80%的短剧拍摄需求。”

作为全国首个微短剧拍摄基地,临影厂以“专业”做到了行业先锋。但它也不仅仅是一个拍摄基地,更构建起微短剧的大视听产业生态集群。这个集群的“成员”既包括临平全域的协拍外景,也包括从剧本创作到后期制作等全流程的资源配套,以及“一分钟”生态圈。

什么是“一分钟”生态圈?用张聪聪的话来说,就是“从工作到休息一分钟,从工作到吃饭一分钟,从转场到闭场也只要一分钟”。从专业到生活,临影厂搭建起一个“短剧世界”,能够全方位、一站式地提供服务,不仅提升了拍摄效率,还降低剧组成本开支,为微短剧创作提供更灵活的发展空间。

当然,临影厂能够带给短剧发展的助力也并不止步于此。在张聪聪的眼里,临影厂是一个“让梦发光”的地方,未来也有着无限可能,探索短剧与科技“牵手”成为重要尝试。“目前,我们正在开发一款‘AI辅助+’系统,主要用来帮助微短剧创作者进行创作,且这并不简单是指内容,而是全流程辅助。”

张聪聪举了个例子,比如,在某一场景拍戏时,输入剧本,软件能够识别到对应的场景,通过系统后端进行分析,可以给到现场导演关于戏剧调度、机位架设、灯光布局等一套完整的基础流程,在最短的时间内进行高效地产出。“这样的AI技术能够让微短剧在高效基础上做更多‘锦上添花’的艺术。系统目前还在前期的模型演算和培养阶段,预计将在2026年年底与大家见面。”

当前,微短剧的发展方兴未艾,如何让这股风吹得更持久,在张聪聪的设想里离不开创新更迭,未来科技赋能还将持续激活“一池春水”。

天迈文化

科技打破传播的“第四堵墙” 让传统文化“活”起来 新技术赋能文旅新生态

前不久过去的暑假,良渚国家考古遗址公园开放了全球首个以良渚古城为蓝本的良渚VR大空间——神纹之约。在这里,戴上VR设备,可以“看到”5000年前的良渚先民如何兴修水利、饲养家畜、探秘祭祀场景……循着良渚神徽的线索,仿佛经历一场“时空穿越”,见证史前时期的人类生活。

这一VR大空间的打造者正是临平算力小镇的浙江天迈文化科技有限公司。“今年年初,我们开始着手打造这个项目,经过半年的制作,7月5日1.0版本正式上线。目前还在持续优化中,预计在十一前会再上新一个版本,带给大家更优质的体验。”董事长吕剑彪介绍道。

沉浸式空间让古城“随步而生”,画面里几乎复刻5000年前的良渚时期,从三重古城格局到河道村舍房屋,从先民服饰到室内陈设,都力求保真。自项目上线以来,收获了一众文旅爱好者前来打卡,也成为青少年研学团和国外学者探索五千年文明的“一双慧眼”。

“其实能获得大家的青睐,是因为互动内容经得起考验,不只是故事线,还有超现实的视觉呈现,而这主要得益于前期的精细策划与后期的技术呈现。”吕剑彪表示。依托考古团队多年实地勘测数据与研究成果,在专家团队的反复论证下,故事脚本前后经历了十余次修改;制作过程中,采用全球领先的3D高斯重建、动态渲染、沉浸式交互、多人同步等技术,尽可能完整重现当时的古城风貌。

沉浸式体验以“打破第四堵墙”的方式,让历史突破时间的界限“活”过来,重构人与文化相遇的方式。“相比于之前只是将文物孤零零地摆放在展厅里,这种互动是当下年轻人更喜欢的体验,将传统文化用科技的方式表达。”在吕剑彪看来,文旅发展的一大重要趋势就是科技赋能内容,未来,场景科技将拥有更多的“用武之地”。

除了沉浸式体验,天迈文化也致力于用数字技术助力古建文物的保护工作。在丽水松阳,华东地区古村落数量最多、保存最完好的地区,天迈文化布设了一张“无形之网”,实现“云”上拯救老屋,让古村落焕发新的生机。

“我们搭建了一套数字化应用,整合建筑数据、地理信息系统(GIS)与三维建模技术,为老屋建立详细数字档案。”吕剑彪进一步解释,通过这套平台系统,老屋有了自己的数字ID,网格员拿着手机,穿梭在村里的明清老屋间,看到裂缝,拍照上传小程序,就会有专家远程会诊,个人也能参与到文物保护的进程中来。

科技让观众从旁观者“化身”参与者,让文化互动更活泼也更具温度。面向未来,新兴技术如雨后春笋般涌现,吕剑彪还有更多的希冀,“接下来,我们也在布局与大IP相结合的文旅机器人,希望带来更多的互动体验,也让科技文旅产品生长出属于这个时代的新故事。”

做好“文化+科技”的融合题,一个个“新势力”在这片沃土上用实际行动交出亮眼“成绩单”,临平的文化产业活力不断激发。

接下来,临平还将锚定建设文化产业发展集聚区,加快打造人文经济发展新高地。联动之江文化产业带发展壮大网络视听、动漫游戏、创意设计等新兴文化业态,加快推动全区文化产业增加值突破百亿、占GDP比重超过10%;积极推动文化“新三样”出海,努力创作更多现象级文艺精品,力争文化产业增加值增长6.5%……

可以预见,一个文化与科技“双向奔赴”的新临平正在向时代走来。