新锐科创企业何以成为杭州经济发展新动能?——基于营商环境的解读

制图 王璟

新春伊始,杭州一批科创企业声名鹊起,让中国乃至世界的目光再次聚焦于杭州这片创新创业的沃土。社会各方一致认为,杭州新锐科创企业的喷涌而出,方兴未艾,关键在于政府行为的推动,特别是通过政务服务增值化改革这一牵引性抓手全力构建“无事不扰,有求必应”的营商环境,实现政府“有形之手”和市场“无形之手”完美结合。2024年,杭州市社科院专题调研我市营商环境建设举措和成效,发现杭州以政务服务增值化改革为牵引性抓手,全力推动政务服务从便捷服务向增值服务迭代升级,形成5条工作经验。

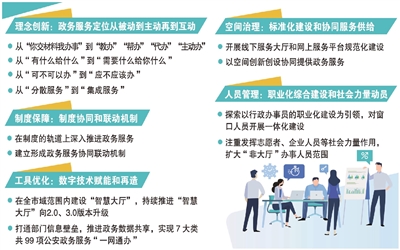

理念创新:政务服务定位从被动到主动再到互动

杭州市聚焦企业和群众“急难愁盼”等需求,迭代升级政务服务理念,实现了从被动到主动再到互动的政务服务理念创新。

一是从“你交材料我办事”到“教办”“帮办”“代办”“主动办”,将“教办”“帮办”“代办”“主动办”全方位融入政务服务体系建设。市域政务服务大厅均设置导办区、自助服务区,配备导办人员、综合自助机,综合自助机可实现24小时全天候办理。组建帮办代办教办队伍,在服务大厅提供“帮办”“代办”服务。

二是从“有什么给什么”到“需要什么给你什么”,全力推动政务服务从便捷服务向增值服务迭代升级。聚焦破解企业堵点难点,提供政策、人才、金融、法律、科技、数字化等全周期衍生服务。建设一站式集成企业综合服务中心,迭代升级18+1增值服务专区,针对不同产业个性化需求,打造嵌入式政务服务驿站,形成产业增值服务清单。以“专区+专窗+专人”模式推动企业人才服务保障跃升新能级。

三是从“可不可以办”到“应不应该办”。引导窗口单位少做“可不可以办”的技术判断,多做“应不应该办”的价值判断。聚焦复杂难办事项,探索建立“办不成事”反映窗口、兜底服务窗口、兜底服务工作室,提供兜底服务,注重帮助解决“窗口外”的问题。让“办不成事”反映窗口成为办事堵点难点的发现“前哨”。比如萧山区全域22个镇街便民服务中心及57个村社便民服务站已完成“办不成事”反映窗口设置运行。

四是从“分散服务”到“集成服务”。探索提供汇聚“一门”“一章”“一窗”“一件事办理”“一类事办理”多种“办”法的集成化服务。打造“一站式”政务服务中心,纳入除涉密和场地限制之外的所有审批服务事项。完成综合窗口改革,设置无差别受理综合窗口、分领域综合窗口和主题化办事专窗,全面推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口统一出件”的受审分离审批服务模式。聚焦个人、企业全生命周期高频事项,构建“整合一类事”“办成一件事”的政务服务体系,全面推行企业和个人高频事项“一件事一次办”。

制度保障:制度协同和联动机制

制度是政务服务理念得以贯彻体现的根本保障。杭州市通过贯彻落实和健全政务服务相关制度,建立形成政务服务协同联动机制,不断增强政务服务能力。

一是在制度的轨道上深入推进政务服务。除了贯彻落实国家对政务服务要求的首问负责制、一次性告知制、限时办结制、容缺受理制等制度外,先后制定出台《杭州市“一体塑型”政务服务标准化体系构建方案》《杭州市政务服务大提升专项行动方案》《“就近办”政务服务事项指导目录》《杭州市企业办事“一照通办”事项清单》等一批政务服务制度,涉及政务服务职能转变(“放管服”改革)、政务服务办理、政务服务效能,配套性强。

二是建立形成政务服务协同联动机制。加强政务服务业务归集和整理,优化跨部门协同办理流程,推动更多跨部门、跨业务、跨层级“一件事一次办”。打破行政区划壁垒,扩大“跨省通办”“区域通办”范围,推行更多政务服务跨地域异地能办、就近可办。比如,钱塘区设立投资项目联审中心,推动8个涉审部门集中办公,实现企业报审“一门进、一次报”。余杭区税务、公安、市场监管、公积金等跨部门深度融合,优化审批制度。房产证业务办理时间从2个工作日下降到45分钟。

工具优化:数字技术赋能和再造

杭州市以数字化思维、理念、方法、手段破解政务服务堵点难点,全面打造智慧便捷、泛在可及的政务服务,实现服务模式向“数字跑腿”“服务找人”转变。

一是在全市域范围内建设“智慧大厅”,面向需求侧、供给侧、管理侧,持续推进“智慧大厅”向2.0、3.0版本升级。迭代智慧大厅驾驶舱,累计打通省、市、区多层级数据接口,集成众多算法研判模型。推进“云综窗”改革,整合热线电话、网上咨询、线上引导等路径,实现智慧咨询导办。建成“一舱一端一台”界面(数字驾驶舱、浙政钉闭环处置集成端、数据管理分析后台),实现多个部门、多类政务服务多跨协同处置。运用网络技术提供在线服务,依托浙江政务服务网、浙里办App、“亲清在线”等平台,推动线上线下政务服务融合发展。

二是打通部门信息壁垒,推进政务数据共享,实现户籍、流动人口、车驾管、出入境、治安等7大类共99项公安政务服务“一网通办”。依托“一网通办”系统将政务服务数字应用向基层延伸,实现高频事项全域通办。滨江区利用数字技术归集270万余条历史办件数据,建成办事个人和企业的“一人一档”“一企一档”数据池,形成用户政务服务精准画像。

空间治理:标准化建设和协同服务供给

杭州以空间优化承载政务服务流程再造、精简材料、减少办事环节、提供增值服务等,提供良好的办事体验。

一是开展线下服务大厅和网上服务平台规范化建设。政务服务中心和站点在标准化和规范建设基础上,重视人性化设计、差异化定位、集约化布局,强化设施智能化和自助化。政务服务大厅宽敞明亮,功能分区清晰可见,标准化配置AED除颤仪、空调、饮水机、休闲座椅、便民服务箱、母婴室、自助机、电脑、打印机、扫描仪、照相区等,提供无障碍便利服务。网上服务平台围绕“规范、智能、有温度”要求布局服务板块,助力用户服务更好找、办事更容易。

二是以空间创新创设协同提供政务服务。首先,服务大厅和网上平台融合发展提供更多选择机会,群众、企业可以根据方便原则选择适合的办事空间。其次,联动综合性窗口和主题性窗口提供跨部门“协同作战”。综合性窗口和主题性窗口以无差别受理和一件事、一类事受理,由分部门多窗式向跨部门一窗式转变。再次,设置为企服务专区和为企工作室,提供政府、企业、群众“肩并肩”互动服务。最后,联合镇街村社和社会力量打造“政务服务15分钟圈”。

人员管理:职业化综合建设和社会力量动员

杭州以行政办事员带动窗口人员职业化综合建设,探索调动社会力量参与提供政务服务。

一是探索以行政办事员的职业化建设为引领,对窗口人员开展一体化建设。率先在上城区开展行政办事员职业化建设项目,通过项目建设,上城区176名窗口工作人员实现持证上岗,可持证上岗率达到99.4%。建立全市首家经人社认定的,集人员招聘、培训学习、持证上岗于一体的行政办事员综合服务平台。

二是注重发挥志愿者、企业人员等社会力量作用,扩大“非大厅”办事人员范围,为老人、退役军人等特殊人群提供有温度的政务服务,实现企业、群众办事服务“零距离”。

(陆文荣,杭州市社会科学院社会学研究所副所长;堵琴囡,浙江理工大学法政学院副教授。本文系杭州市社科院2024年度院级课题“法治政府建设专业评估”的阶段性成果。)