“三个坚持”促杭州山区城乡融合发展

制图:王璟

党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央辩证把握城乡关系、统筹城乡发展,探索了一条既符合城镇化发展规律,又契合中国国情的城乡融合发展道路。党的二十届三中全会进一步指出“城乡融合发展是中国式现代化的必然要求”,并对完善城乡融合发展体制机制做出了重要部署。当前,杭州东部地区依托扎实的工业化与城镇化基础,通过“以工补农”与“以城带乡”,城乡融合发展取得良好成效。但是,西部县市在推进城乡融合发展过程中却面临一些深层次问题,一方面县域城镇化要求人口向县城集聚,提高县城综合承载能力;但另一方面,人口向县城集聚又通常引发“虹吸效应”,影响乡村振兴。因此,如何调适县城发展与乡村振兴二者间关系,是当前山区县推进城乡融合发展必须解决好的基本问题,需要重点把握好以下三个基本方面——

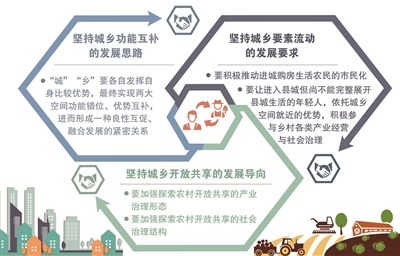

坚持城乡功能互补的发展思路

城乡融合发展相对于“城乡统筹”与“城乡一体化”等发展要求,更加强调“城”“乡”作为人类生产生活两大基本空间形态的内在功能差异性,要各自发挥自身比较优势,最终实现两大空间功能错位、优势互补,进而形成一种良性互促、融合发展的紧密关系。2022年中央农村工作会议上习近平总书记强调:“现代化越往前走、物质生活越丰富,人民群众越喜欢山清水秀的田园风光,农业除了保障粮食和重要农产品供给,其生态涵养、休闲观光、文化传承的功能就越能发挥积极作用。”习近平总书记的这一重要论述表明,农村发展的未来价值突出体现为“山清水秀田园风光”背后的“生态涵养”“休闲观光”与“文化传承”等方面。对于大量山区县农村而言,这些价值是其基本底色,特别是随着“千万工程”的持续深入推进,农村自然生态环境与人居生活环境持续改善,都为山区农村进一步深挖这些与城市相区别的价值优势奠定了基础。因此,对于我市西部县市而言,走城乡融合发展之路,关键要放大自身相对于城市的独特优势,深挖山区农村在生态农产品、秀美田园风光、休闲慢生活、特色乡土文化、健康养老等方面的新兴独特价值,找准未来农村产业发展新赛道,实现“绿水青山就是金山银山”的转型蝶变。

坚持城乡要素流动的发展要求

党的二十届三中全会提出,坚持城乡融合发展,关键要“促进城乡要素平等交换、双向流动,缩小城乡差别,促进城乡共同繁荣发展”。这意味着城乡融合发展不仅要重视“以城带乡”,强调县城为龙头载体对乡村的辐射带动作用,还应该积极打开城乡要素平等交换、自由流动的通道,为城乡融合发展奠定资源要素基础。对于广大山区县而言,城乡流动的基本要素是“人”,即进城生活的农民。近年来,山区县城镇化呈现加速趋势,农民进入县城购房生活比例日益增大。但是,由于受县城就业容量、生活成本等因素影响,农民进入县城生活后表现出较为明显的“半城半乡”“城乡两栖”等“半城镇化”居住特征。在这一背景下,推进山区县城乡融合发展,一方面,要积极推动进城购房生活农民的市民化。要大力发展县域经济,提升县城社会治理与公共服务水平,促进进城购房生活农民在县城稳定就业和生活。同时进一步深化农村土地制度改革,保障进城落户农民合法土地权益,让真正有能力在县城生活的转移人口真正完成“人的城镇化”。另一方面,要让进入县城但尚不能完整展开县城生活的年轻人,依托城乡空间就近的优势,积极参与乡村各类产业经营与社会治理,最终让“城”与“乡”这两个空间同时成为年轻农民生产生活的空间,通过大量年轻人在“城”“乡”两个空间内的往返流动,共享县城与乡村双重发展资源优势,进而建立县城与乡村之间的有机关联。

坚持城乡开放共享的发展导向

习近平总书记指出:“让愿意留在乡村、建设家乡的人留得安心,让愿意上山下乡、回报乡村的人更有信心,激励各类人才在农村广阔天地大施所能、大展才华、大显身手,打造一支强大的乡村振兴人才队伍。”按照总书记这一要求,当前建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,关键是要建立农村相对开放共享的产业治理形态与社会治理结构,让城市更多怀揣乡村梦想愿意去农村创业创新的人才进得去、留得下、融得进。一方面,要加强探索农村开放共享的产业治理形态。要在自愿有偿的基础上,积极推进山区农村大量闲置宅基地与农房资源的盘活利用,既增加农民的财产性收入,同时为“归乡人”“新乡人”进入乡村发展各类产业提供土地与农房等要素支撑;同时,以村集体股份经济合作社为载体,通过招商引资、多元合作的方式,探索推进农村新型产业合作体系,实现企业、人才、村集体与农户等多方主体的共创共富。另一方面,要加强探索农村开放共享的社会治理结构。积极营造有利于返乡入乡人才安心服务乡村振兴的治理环境和生活环境,吸纳更多返乡入乡人才真正融入乡村治理体系,为乡村振兴真正出谋划策。同时以为老为小、乡村文娱等公共性事务等为载体,积极促进返乡入乡人才参与当地社会生活,构建和谐共生的新型乡村邻里关系。

(作者系杭州市委党校乡村振兴研究中心主任、教授)